「詐欺にあった…でも何から始めればいいの?」

被害を受けたあと、感情的にも混乱しがちですが、告訴状を作成するには一定の準備と流れが必要です。この記事では、詐欺被害にあったときに告訴状を提出するまでの手順を、行政書士の視点から分かりやすくご紹介します。

目次

STEP1:まずは被害状況の整理

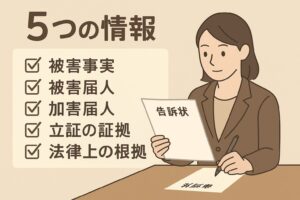

告訴状は「法的な文章」です。まずは、自分の被害がどんな経緯で、いつ、誰に、いくらの損害を受けたのかを整理しましょう。ポイントは以下のとおり:

- やり取りの経緯(時系列)

- 相手の情報(名前・SNSアカウントなど)

- 被害額・送金方法・振込先情報など

STEP2:証拠資料の収集

口頭だけでは立証が難しいため、できる限り証拠を集めることが大切です。

- LINEやSNSのやり取り(スクリーンショット)

- 振込明細、仮想通貨の送金履歴

- 詐欺サイトのURL・画面キャプチャ

- 契約書・請求書などの書類

デジタルデータは印刷して提出できるようにしておきましょう。

STEP3:告訴状の下書きを作成

証拠が揃ったら、それをもとに告訴状の下書きを作成します。形式は特に定まっていませんが、一般的には以下のような構成です:

- 宛先(◯◯警察署長 殿)

- 告訴人の情報(氏名・住所・連絡先)

- 被疑者の情報(わかる範囲で)

- 犯罪事実の概要(時系列でまとめる)

- 被害額と証拠資料の説明

- 処罰を求める旨の記載

STEP4:行政書士にチェック・作成依頼も可

告訴状は書類不備があると受理されないことがあります。

行政書士に依頼することで、形式・内容の整った告訴状が作成可能です。

また、証拠の整理や表現の工夫により、警察側の理解も得やすくなります。

STEP5:警察署へ提出

告訴状が完成したら、所轄の警察署(事件地または被害地)に持参します。担当課(生活安全課や刑事課など)で対応されることが多く、受付で「告訴状の提出に来た」と伝えましょう。

その場で受理されるとは限らず、内容確認・聴取を経て後日判断されるケースもあります。

まとめ

- まずは事実を時系列で整理することから始める

- 証拠の保存・印刷も重要な準備のひとつ

- 構成や書き方に不安がある場合は行政書士に相談を

行政書士しまだ法務事務所では、詐欺被害にあった方向けの告訴状作成支援を行っています。お気軽にご相談ください。