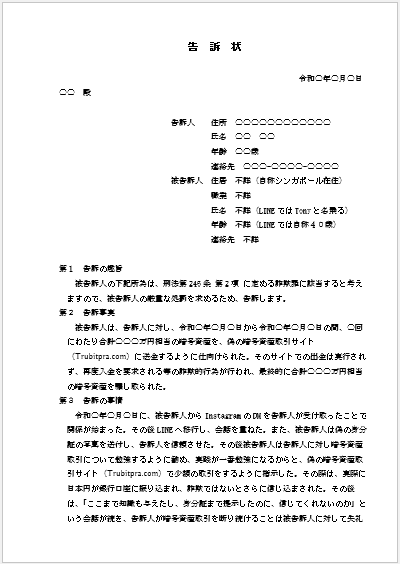

このページでは、【TruBit Proと名乗るサイト】による被害について、実際に受理された「告訴状」の提出例を紹介します。

- 告訴状のひな形をそのまま掲載

- 書き方のポイント・注意点も解説

同じ被害に遭った方へ。これが、やれることの一つです。

実際に受理された告訴状を紹介します

以下は、実際に受理された告訴状(※個人情報を伏せています)です。

📝 告訴状テンプレートをダウンロードしたい方はこちら:

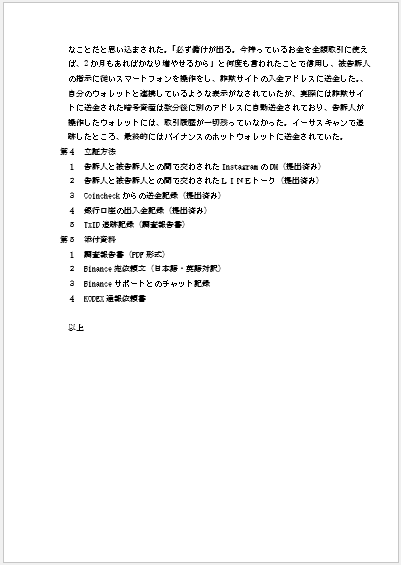

書き方の注意点

「告訴状_書き方テンプレート(Word)」に詳細な記入例を記載しています。ご自身の被害内容に合わせて、適宜アレンジしてください。

- 日付欄は、原則として「提出年月日」を記入してください。空欄のままにしておき、提出時に手書きで記載しても構いません。

- 告訴人氏名は、警察によって「自署(本人の手書き)が必要」と言われる場合があります。事前に確認しておくと安心です。

- 被告訴人情報(名前・住所など)が分からない場合は、「不詳」と記載して問題ありません。

- 宛名(提出先)は、その警察署の署長宛てにしてください。

例:「○○県○○警察署長 殿」 - 告訴状の形式や記載内容に、法的な決まりはありません。

提出後、警察から修正を求められる場合もあります。その際は、担当者に「どこをどう直せば受理されますか?」と率直に確認しましょう。 - 可能であれば、提出の記録を残しておきましょう。

例:「○月○日、○○警察署に提出。担当刑事○○氏から修正指摘を受けた」など。

記録をもとに修正して再提出すれば、受理される可能性は高まります。 - 実際、警察署ごとに受理の基準や対応は異なるようです。あまり気負わず、「どこを直せば受理されますか?」という姿勢で臨むのがコツです。

❓Q&Aでわかる!告訴状と時効の関係

お金が戻る可能性は正直ほとんどないかもしれません。それでも告訴状を出す意味があると私は思っています。

犯人も分からないし、海外にいるんじゃないですか?そんなの意味あります?

意味はあります。刑事・民事問わず、時効は“犯人が分かってから”動き出します。

Q1. 告訴状って、被害から何年以内に出さなきゃいけないの?

→ 刑事の時効は7年、民事の時効は3年です。

でも、単純に「送金から何年」という話ではありません。

Q2. じゃあ、送金から7年たったらもう刑事告訴できない?

→ そうとは限りません。

刑事訴訟法255条により、犯人が国外にいる間は時効が止まります。

また、詐欺罪は親告罪ではないので、「6ヶ月以内に告訴しないとダメ」といった期限もありません。

📌 刑事の起算点は「犯罪行為が終わった時」(=最後の送金時など)

Q3. 民事(損害賠償)の3年は、いつからカウントされるの?

→ 民法724条により、「損害」と「加害者」を知った時から3年です。

つまり、「どちらか一方だけ」ではカウントは始まりません。

たとえば…

- 送金直後は詐欺と気づいていなかった

- 1ヶ月後に詐欺だと気づいた

- やり取りしていた相手の情報はあるが、その人物が誰か(本名・居所など)は分からない

→ この場合、「損害」は知っていても、加害者が“誰か”を特定できていないため、時効はまだ始まりません。

📌 「損害」と「加害者」の両方を知った時が起算点です。

どちらか一方しか分かっていない場合、時効は始まりません。

よく「送金から3年で時効だ」と言われますが、それは間違いです。

加害者が不明な状態では、民事の時効(3年)は進行していません。

暗号資産詐欺では、「連絡していた相手のアカウント情報」は分かっていても、それが実在する人物として誰なのかが分からないままのケースが多いです。

このような場合、たとえ5年、10年が経っていても、時効はまだ“始まってすらいない”のです。

Q4. 相手の名前も住所も分からない。じゃあ時効って進んでないの?

→ はい、加害者が未特定の状態では、民事の「3年」の時効は進行しません。

「加害者を知った時」が起点なので、まだ“始まってもいない”状態です。

Q5. じゃあ、放置してても大丈夫?

→ 除斥期間(20年)には注意が必要です。

たとえ相手が不明でも、不法行為から20年経つと完全に請求権が消滅します(民法724条後段)。

加害者が特定できない詐欺の場合でも、除斥期間(20年)は進行しています。

その起算点をあとから証明するためにも、告訴状や相談履歴など、客観的な記録を残しておくことが重要です。

Q6. 時効が近いかも…と思ったらどうしたらいい?

→ 民法147条により、裁判手続に入れば「時効の完成が猶予」されます。

さらに確定判決が出ると、時効が“更新”され、カウントがゼロから再スタート

📌 言い換えると…

- 裁判を起こした時点で → 一時的に「完成猶予」

- 勝訴して判決が確定すれば → そこから「時効がリセット」されて新しく進みます(更新)

📌 しかも、相手が誰か分からなくても、「公示送達」という方法で訴訟を提起することが可能です。

つまり、除斥期間(20年)の前に訴訟を起こせば、時効の完成を防げるということになります。

✔ 訴える → 裁判が終わるまで「時効の完成が猶予」される

✔ 勝訴して確定判決が出たら →「時効が更新」され、そこから確定判決による10年の時効期間が新たに始まる(民法174条)

Q7. 結局、告訴状はいつ出すのがいいの?

→ 「加害者が分からない今こそ」が一つのタイミングです。

今は何も動いていないように見えても、将来、法整備や技術進展で犯人が特定される可能性があります。

その時、「私は告訴していた」という事実があるだけで、対応が変わるかもしれません。

えっ……これってさ、告訴状を出しても出さなくても、時効の仕組みって同じじゃないですか?

そのとおりです。時効の進行や停止は、告訴状を出しているかどうかに関係なく、法律上は“全員に同じように”適用されます。

つまりこういうことです

❗「加害者が分からない状態なら、時効は進まない」

❗「犯人が海外にいるなら、時効も止まっている」

❗「民事も、“損害と加害者を知った時”が起算点」

これらはすべて、告訴状を出さなくても成立している“事実”です。

告訴状を出す意味がある理由

とはいえ、告訴状を出しておくことで…

- 「意思表示」を残せる

→「私は被害者です」「法的手段を取ります」という形で記録される - 将来の動きに備えられる

→ 犯人が見つかった時、警察も追いやすくなる - 自身の精神的区切りにもなる

告訴状を出しておけば、警察や検察の中で「この人も被害者」として認識されます。

告訴状を受理してもらえなかった場合

警察署によって、告訴状の受理条件や対応の厳しさはバラバラです。

私も最初から受理されたわけじゃないんです。最初はコピーだけ取られて返されました。

これは決して珍しいことではありません。警察署によって対応方針が異なるため、最初は受理されず、様子見でコピーだけ取って返されることもあります。

とはいえ、それで諦める必要はありません。一度で受理されなくても、複数回にわたって提出し直すことで、最終的に受理された事例も実際にあります。

「出し続ける意思があるか」を見ていることも多いため、引き下がらない姿勢が大切です。

また、警察が判断に迷うのは、“その被害が刑事事件に該当するか”を見極める必要があるからです。

文面に曖昧さがあったり、被害額・証拠・加害者との関係が不明瞭だったりすると、慎重になります。

1回で受理されなくても気にしなくて大丈夫です。「何度でも出します」という姿勢が一番大事です。

ネットではよく「警察は告訴状を受理してくれない」「門前払いされた」という声を見かけます。正直、あんこさんも今回すんなり受理されたのが驚きでした。

あんこさんは、担当の刑事さんに直接聞いてみました。

ネットでは、告訴状は受理されないってよく書いてありますけど、実際どうなんですか?

うちの署では、被害届も告訴状も、ちゃんと話を聞いて受理するよ。被害届は警察が作るものだから「受理しない」ってことはそもそも無い。門前払いなんて、してないよ。

今回の件はもう捜査してるから、告訴状を出さなくても進めてる。でも、あなたが「出したい」と言って持ってきた以上、受理を拒む意図はない。内容に修正点があれば伝えるけど、直してくれたらちゃんと受け取るよ。

でもね、それが弁護士や行政書士が作った告訴状だと「プロなんだから完璧なものを出してきてよ」という目で見られる。逆に言えば、一般の人が作ったものなら、ちゃんと向き合うつもりがあるっていうのは伝わるからね。

そもそも、警察には告訴状を受理しなければならない義務があるとされています(犯罪捜査規範63条)。

ところが現実には、「証拠が不十分」「民事で対応できる」などと理由をつけて不受理にされるケースもあるそうです。

それは本来の制度からすればおかしなことです。証拠を集めるのは警察の仕事ですし、詐欺など犯罪性がある場合には“民事不介入”の原則も当てはまりません。

本当に犯罪性があると確信しているなら、あきらめずに何度でも出す。それが大切です。

告訴状の内容と警察の捜査で分かったことのずれ

あんこさんは、自力で資金の流れを調査し、最終的に送金されたウォレットは「バイナンスのホットウォレットである可能性が高い」と結論づけました。実際にその内容をまとめた調査報告書を作成し、バイナンスにも連絡。バイナンスからは「状況は理解しました。警察からKODEX(コデックス)経由で照会が届けば、対応します」との回答がありました。

そのため、あんこさんは警察に対し「バイナンスにコデックス対応をお願いします」と依頼しました。しかし、警察の見解は異なり、「こちらの調査では資金はバイナンスには行っていない」「トロンチェーン上で分散され、追跡が困難になった」と説明されました。そのため、警察はバイナンスへのコデックス申請は行わない方針だと伝えられました。

ちなみに、バイナンスが公的機関からの捜査協力に応じる際は、「KODEX(コデックス)」という専用の要請システムが使われます。これは世界中の警察・政府機関専用のポータルで、正規の登録を経た機関が法的要請を送ることで、アカウント情報や取引履歴などの開示請求(情報提供要請)をバイナンスに対して送信できるようになります。

バイナンスは「KODEXから要請が届けば協力します」と返答がありましたが、警察側の「最終送金先はバイナンスではない」という判断によって「KODEX(コデックス)」の要請が行われない見込みです。

このように、告訴状に記載した資金の流れと、警察が把握している資金の行方との間に、明確な食い違いが生じている状態です。それでも、警察は告訴状そのものは受理してくれました。

あんこさんは今も「資金はトロンにばらけた」とする警察の見解に納得しておらず、個人での追跡調査を継続中です。今後、新たな事実が判明すれば、調査進展に応じて更新予定です。(警察の見解を否定するものではありません。他の可能性も視野に入れ引き続き当サイトでも調査したいと思います。)

今回のような暗号資産詐欺は、今後も形を変えて繰り返されていくと考えられます。そこで、当サイトでは今後、「暗号資産の基礎知識」「CEXとDEXの違い」「ウォレットの仕組み」など、背景から理解できる解説記事シリーズを順次公開していく予定です。

ひとまず、今回の【TruBit Proと名乗るサイト】に関する一連の記事は、ここで一区切りとします。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

忘れがちだけどご用心 | パスワード変更

詐欺被害に遭った方の中には、個人情報の対策は済ませたものの、「パスワードの変更」を忘れているケースも少なくありません。

とくに、詐欺サイトでログイン情報やパスワードを入力してしまった場合は要注意です。

そのパスワードを他のサービスでも使い回していたのであれば、悪用されるリスクがあります。

こんなサービスで同じパスワード使っていませんか?

- GoogleやYahoo!などのメールアカウント

- LINE、Instagram、X(旧Twitter)などのSNS

- Amazon、楽天などのネットショッピング

- 銀行アプリや暗号資産のウォレット

これらに同じパスワードを使っている場合は、すぐに変更することをおすすめします。

パスワードの変更方法がわからない方へ

たとえば、Gmailのパスワードを変えたい場合は

「Gmail パスワード 変更」

のように検索すると、公式の手順ページが出てきます。

他のサービスでも、

「(サービス名) パスワード 変更」

と検索すれば、変更方法がすぐに調べられますよ。

詐欺サイトで入力してしまった情報が、今もどこかで使われているかもしれません。

念のため、主要なサービスのパスワードは変更しておくのが安心です。

他の暗号資産詐欺に遭われた方へ

もし、この記事で取り上げた【TruBit Proと名乗るサイト】以外にも、

「自分も似たような暗号資産詐欺に遭った」

「これって詐欺かもしれない」

という出来事がありましたら、ぜひ情報をお寄せください。

当サイトの管理者は暗号資産の専門家ではありませんが、ご提供いただいた情報について、できる範囲で調査・確認します。必要に応じて記事化し、注意喚起につなげられたらと思っています

「同じような被害者がいるのか知りたい」という方にとって、当サイトが情報共有の場になれば嬉しく思います。

もちろん、個人情報やプライバシーは厳重に扱います。

連絡手段や内容についても、ご不安がある場合は可能な範囲で構いません。

どうか一人で抱え込まず、被害の実態を“見える化”するためにも、あなたの声を聞かせてください。

最後に

あんこさんの投稿をきっかけに、【TruBit Proと名乗るサイト】を利用した暗号資産詐欺の実態について、当サイト管理者が独学で調べ、ここまでまとめてきました。

誰かの役に立てばと思い、一つひとつ丁寧に書いてきました。

もし、あなたも「これは自分のケースと似ているかも」と思ったら、ぜひ情報を寄せてください。

できることは限られているかもしれませんが、無視したり放置したりはしません。

当サイトが、誰にも言えずにいたあなたの“駆け込み寺”になれたら嬉しいです。

.jpg)

-300x169.jpg)

-300x169.jpg)

-300x169.jpg)

-300x169.jpg)

-300x169.jpg)

コメント