テキストブロックは、文章を書く・構造を整えるための基本中の基本です。

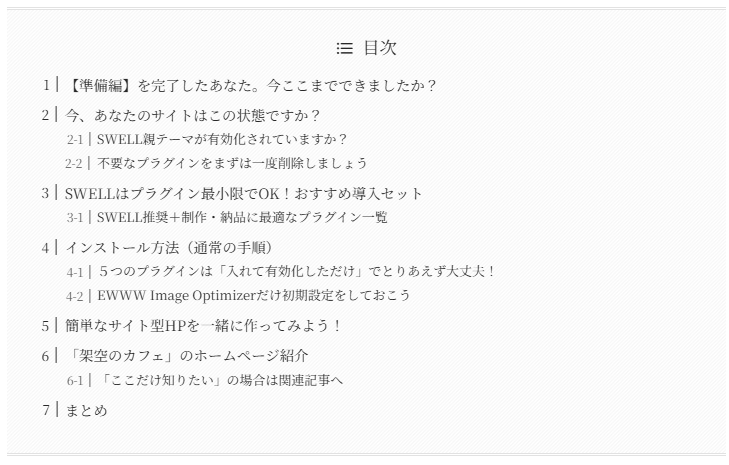

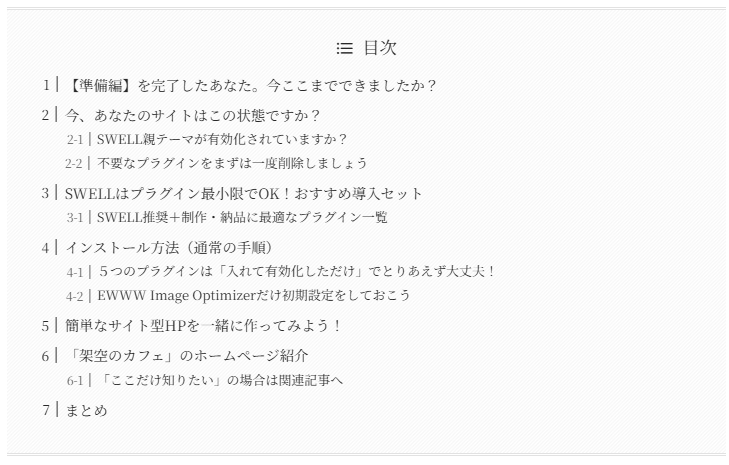

このページでは、「段落」や「見出し」「リスト」など、情報をわかりやすく整理するために使う11種類のブロックを紹介します。

ただ文字を入力するだけでなく、読みやすい構成にしたり、デザインにメリハリをつけたりするためにも、テキストブロックの正しい使い方は欠かせません。

SWELLでは、見出しデザインや引用のデザインなども簡単にカスタマイズできます。

このページでは、各ブロックの使い方+SWELLでの見た目の違いもあわせて、図解つきで解説していきます。

文章メインのホームページやブログを作りたい方は、ぜひこの【3-1|テキスト編】を参考にしてみてくださいね!

段落

文章を書くときに、いちばんよく使うのが「段落ブロック」です。

何か文字を入力すれば、自動的に段落ブロックになります。

たとえば、この説明文もすべて段落ブロックで書かれています。

改行して次の文を書くだけで、新しい段落として扱われるので、特別な操作は必要ありません。

まずはこの段落ブロックを使って、自由に文章を書いてみましょう。

あとから装飾や調整もできるので、最初は気軽に入力してみるのが一番です。

文章を分けるだけで読みやすくなる

WordPressでページを作るとき、「文章を書くだけだから簡単そう」と思って始めてみたものの、あとで読み返してみると「なんだか読みづらい…」と感じることはありませんか?

その原因のひとつが、「段落」がうまく使えていないことです。

文章をだらだらと書き連ねるよりも、内容ごとに段落を分けて区切るだけで、見た目も読みやすさも格段にアップします。

【Enterキー】で段落を分ける

話題がひとつ終わったら、「Enter」キーで改行して、新しい段落を作ります。

WordPressでは改行=新しい段落ブロックになります。

段落ごとにブロックが分かれているので、見た目もスッキリ。

このように、「1ブロック=1つの話題」にすることで、読者が迷わず読み進められるようになります。

【Shift+Enter】で段落を分けずに改行

文章は1ブロックのままにしておきたいけど、途中で少しだけ間を空けたいときは、

「Shift」キーを押しながら「Enter」キーを押してみましょう。

段落は1つのままだけど、改行して少しだけ空白が作られます。

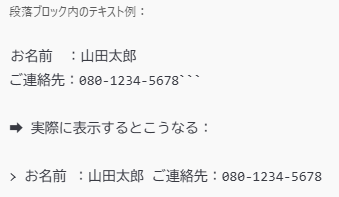

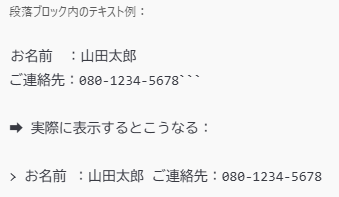

この「ソフト改行」は、住所やあいさつ文など、「まとめておきたいけど見た目は分けたい」ときに便利なテクニックです。

段落を分けないと、どうなる?

最後に、段落を分けずに、すべて1ブロックで文章を書いた場合を見てみましょう。

改行もないと、読みにくくなってしまいます。

内容は同じでも、段落を分けずに続けてしまうと、読者はどこまでが1つの話題なのか分かりづらくなってしまいます。

改行したい→Enterを押す。

これはWordでも同じですよね。

ブロックを分けずに改行したい場合は「Shift+Enter」です。

そこだけ覚えておけば、普通に執筆できますよ。

「文章を分ける」だけで読みやすさが変わるのは、ホームページでも本でも同じです。

見た目に自信がなくても、まずは改行を意識して文章を整えるだけで、印象がグッと良くなりますよ!

ツールバーでできること(太字やリンクなど)

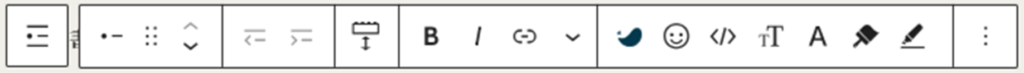

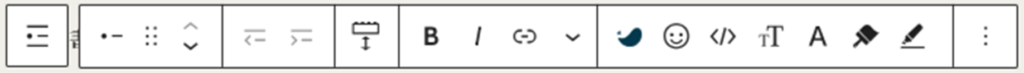

文章を書くとき、よく使うのがブロックの上部に表示される「ツールバー」です。

WordPressのブロックエディタでは、ブロックごとにツールバーが表示されていて、テキストの装飾やリンクの追加などがサクッとできるようになっています。

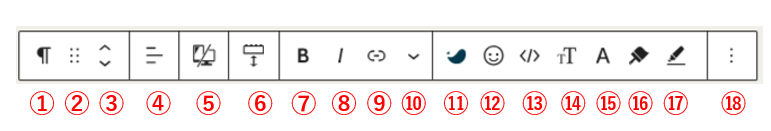

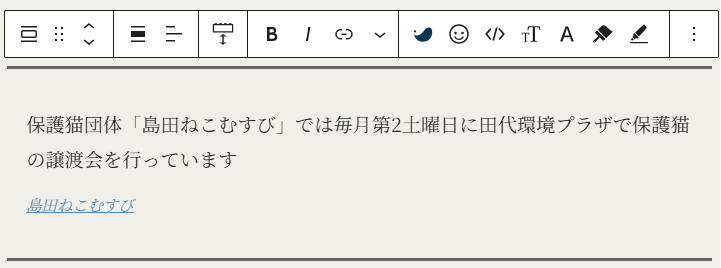

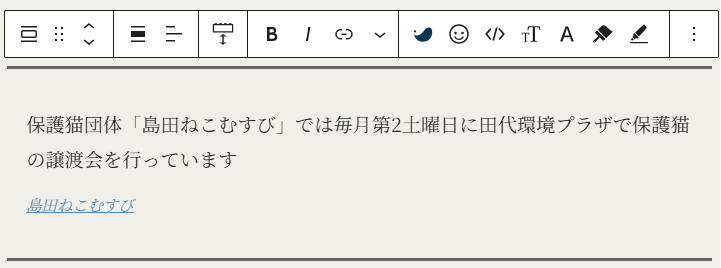

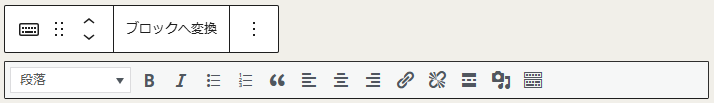

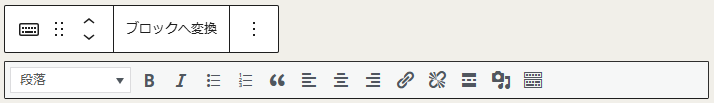

ツールバーの基本構成(段落ブロック)

WordPressのブロックエディタで文章を書くとき、一番よく使うのが「段落ブロック」です。

この段落ブロックには、上に「ツールバー」が表示され、文章の装飾やリンク追加などが直感的に操作できるようになっています。

ツールバーの見た目と機能

下の画像が、段落ブロックを選択したときに表示されるツールバーです👇

(SWELL装飾ありの場合の段落ツールバー)

【① ブロックの種類切り替え】

「段落」や「見出し(H2〜H6)」「リスト」など、ブロックの種類を変更できます。

たとえば段落を見出しに変えたいときに使います。

たとえば「段落ブロック」で書いた文章を、あとから「H3見出し」に変更したり、逆に「H3見出し」を「段落」へ戻したりすることも可能です。

【② ブロック移動(ドラッグ)】

ブロック全体をつかんで上下にドラッグ移動できます。

ページの並び替えに便利です。

【③ ブロック移動(矢印)】

選択中のブロックを「上下に1段ずつ」移動させます。

ドラッグが難しいときはこちらが便利。

【④ テキストの整列】

選択したテキストを、「左寄せ・中央寄せ・右寄せ」に切り替えることができます。

【⑤ デバイスコントロール】

スマホ・タブレット・PCでの表示・非表示を制御できます。

たとえば「PCでは表示/スマホでは非表示」にしたいときなどに使います。

【⑥ ブロック下の余白(下マージン)】

そのブロックの下にどれくらい余白をあけるかを選べます。

「なし」「せまめ」「ふつう」「ひろめ」などがあり、

見出しや段落など、次のブロックとの間隔を調整したいときに使います。

【⑦ 太字(B)】

強調したいテキストを太字にします。

【⑧ 斜体(I)】

テキストを斜めにします(イタリック体)。

【⑨ リンク】

選択したテキストにリンクを貼ることができます。

外部サイトや内部ページへのリンク設定に便利です。

リンク先を入力→ドラッグ→リンクボタン→URLを入力

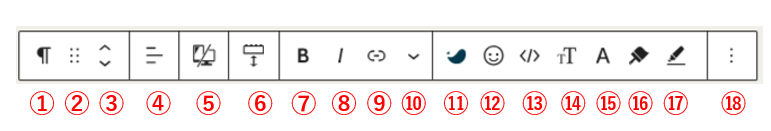

【⑩ その他(∨)】

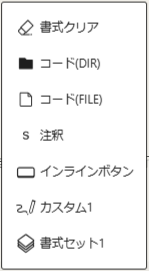

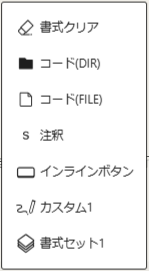

このボタンをクリックすると、以下のようなメニューが展開されます。

各項目の機能を解説します

● タイピングアニメーション(おすすめ!)

文字が1文字ずつ打ち込まれるような演出がつきます。

キャッチコピーやアイキャッチ部分で使うと効果的。

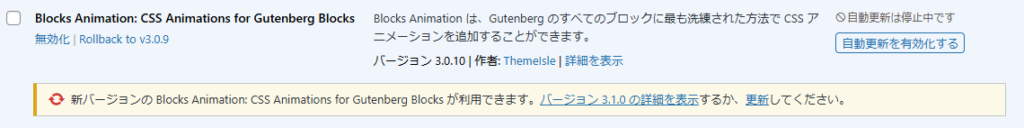

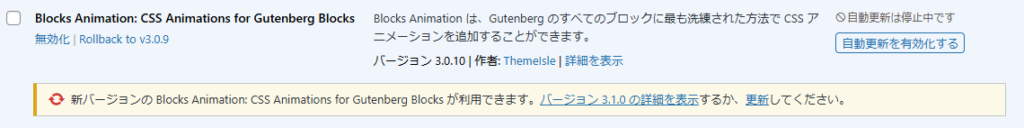

上記プラグインを探して有効化してください。ごめんなさい。SWELL標準機能ではアニメーションはついていなかったようです。プラグインさえすれば同じことが出来ます。

● インラインコード(< >)

HTMLやCSSなど、コードやタグを目立たせたいときに。

等幅フォント+グレー背景で表示され、視認性が高まります。

● インライン画像

テキストの途中に小さな画像(アイコン等)を挿入できます。

例:文章中に 🐶 や ✉️ などのイラストを差し込みたいとき。

● ハイライト(水滴アイコン)

文字単位で「文字色」「背景色」のどちらも設定できる機能です。

色の組み合わせによって、重要な語句を目立たせたり、注意点を強調したりするのに便利です。

※⑮・⑯の機能がまとめて使える仕様になっています。

● 上付き/下付き

数式や化学式などの表記に使います。

例:m²(上付き)、H₂O(下付き)

● 脚注

SWELLの脚注の動作(実際の挙動)

SWELLでは、脚注を使うと本文中に 青色の小さな上付き数字(例:[1]) が自動で表示されます。

この数字をクリックすると、記事末尾の脚注エリアにジャンプし、その番号に対応する補足情報を読むことができます。

さらに、脚注のエリアには、本文に戻るためのリンクも自動で挿入されるため、読者が元の文脈にすぐ戻ることができる「双方向リンク」になっています。

🔎 使用例(実際の見え方)

本文中の表示例:

海外ではキャッシュレス決済が主流になっています [1]。

記事末尾に自動で生成される脚注エリアの表示例:

[1] たとえばスウェーデンでは、現金利用率が10%以下という調査結果があります。

このように、注釈や補足情報をスマートに掲載できるため、読みやすさを損なわずに詳細説明を加えたいときに便利です。

● 言語

表示する単語に「言語情報」を付けられます。

多言語サイトや技術文書向け。SEO効果も一部あり。

❗補足情報

「カウントアニメーション」は使用できない場合があります(グレーアウト表示)。

インライン装飾は段落ブロックでの使用が安定します。

見出しブロックでは使用不可なものもあるので注意。

【⑪ SWELL装飾メニュー(波マーク🌊)】

SWELL独自の装飾(吹き出し・ステップ・ボックス・ボタンなど)を追加できます。

デザイン性の高いパーツはここから!

1.書式クリア

→ 適用していたスタイルや装飾をすべて元に戻します(プレーンなテキストに戻る)。

2.コード(DIR)

→ ディレクトリ表示に適したスタイル。黒背景に白文字で、フォルダ名などの記述に使えます。

3.コード(FILE)

→ ファイル名などを示すのに適した青系のコード風スタイル。テクニカルな雰囲気を出したいときに使えます。

4.注釈

「注釈」は、本文中の語句に対して補足情報を付けたいときに使う機能です。指定したテキストに小さなマーク(吹き出しアイコンのようなもの)が付き、マウスオーバーやタップすることで、その場でポップアップ表示されます。

注釈はあくまで「その場」で読める補足のため、ページの下部にジャンプしたり戻ったりする必要がありません。ちょっとした説明や用語の解説などに向いています。

一方、「脚注」は本文中に青色の上付き数字(例:[1])が表示され、それをクリックするとページ末尾の脚注エリアにジャンプします。そこで詳細な説明が表示され、元の位置へ戻るリンクも自動挿入されます。

つまり、

注釈:その場で表示。移動なし。軽い補足向き

脚注:末尾へジャンプ。戻るリンクあり。しっかり補足向き

という違いがあります。用途に応じて使い分けましょう。

5.インラインボタン

→ テキストをボタン風に装飾できます。目立たせたいリンクや強調したい語句などに有効です。

6.カスタム1

→ ユーザーが「SWELL設定>エディター設定」で事前に設定した装飾スタイルを適用します(デフォルトでは下線付きなど)。自分だけの装飾が可能。

7.書式セット1

→ こちらもユーザーが設定した装飾のプリセットが呼び出されます。「太字+背景色」など、複数の装飾をまとめて適用可能です。

【⑫ 絵文字】

よく使う絵文字をワンクリックで挿入できます。

💡😊🔥 などもすぐに入力可能。

【⑬ HTML編集(コード表示)】

HTMLコードで直接編集したいときに使います。

※誤操作防止のため、初心者の方は触らないのが無難です。

【⑭ テキストサイズ変更】

段落テキストの文字サイズを個別に変更できます(XL・L・S・XS)。

【⑮ テキスト色(A)】

文字の色を変更します。

赤・青・グレーなど、目立たせたいときに便利。

【⑯ 背景色(ハケのマーク)】

選択したテキストの背景色を設定できます。

【⑰ ハイライト(ペンのマーク)】

選択した文字に背景色をつけて、ハイライト表示できます。

注意点や重要語句を目立たせたいときに便利です。

【⑱ その他設定(︙)】

ブロックに関する操作がまとめられています。

「HTMLとして編集」「複製」「グループ化」「削除」などが可能です。

削除はここからでも行えますが、ショートカットキー Shift + Alt + Z(Macは Shift + Option + Z)でも簡単に消せます。

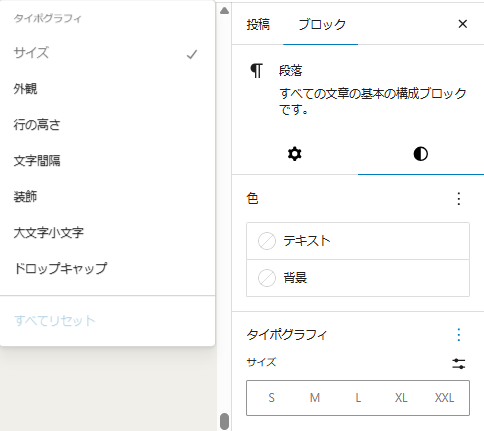

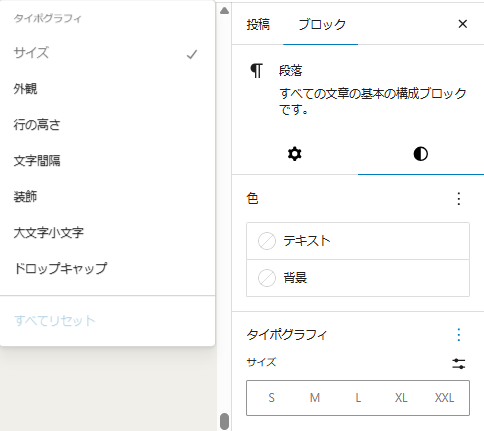

右側パネルでスタイルを調整する

段落ブロックを選択した状態で、画面右側に表示される設定パネルにも注目してみましょう。

ツールバーにはない機能、初心者向けの項目に絞って説明しますね。

ボーダー設定(囲み枠)

ブロック全体に枠線(ボーダー)を付けられる機能です。

ボーダー設定01

ボーダー設定01

ボーダー設定01

ボーダー設定01

ボーダー設定02

ボーダー設定02

ボーダー設定02

ボーダー設定02

ボーダー設定03

ボーダー設定03

ボーダー設定03

ボーダー設定03

ボーダー設定04

ボーダー設定04

ボーダー設定04

ボーダー設定04

囲み枠を使うと、重要なメッセージや注意書きが読みやすくなります。

※SWELLなら装飾の雰囲気も統一されるので便利!

スタイル

「スタイル」の項目では、ブロックに以下のようなデザインを簡単に適用できます。

方眼

方眼

方眼

方眼

付箋

付箋

付箋

付箋

吹き出し

吹き出し

吹き出し

吹き出し

アラート

アラート

アラート

アラート

SWELLテーマでは「カード風」「浮かせた感じ」など、パーツごとに雰囲気を統一したデザインが選べます。

アニメーション設定

スクロールに応じて、ブロックがふわっと表示されるアニメーション設定です。※「Blocks Animation: CSS Animations for Gutenberg Blocks」というプラグインを探して追加し有効化してください。

上から移動後に拡大

バウンス

フェードイン

裏返す

中央支点で回転

ズームイン

ロールイン

右から差し込む

フラッシュ

特にヒーロー画像下や、セクション見出しと相性がよいです。

※使いすぎると読みづらくなるため、1記事に数か所が目安。

動きがあると目を引くので、いろいろ試して気に入ったものを使うといいですよ。

タイピングアニメーションはツールバー【⑩ その他(∨)】

にありましたね。

タイポグラフィ(文字サイズ・行間など)

タイポグラフィでは、以下の細かな調整が可能です:

ツールバーでも簡易設定は可能ですが、「細かく調整したい場合」はこちらのほうが便利です。

✂️ その他の項目は割愛します

右パネルには他にも「HTMLアンカー」「追加CSSクラス」など高度な設定項目がありますが、初心者のうちは使わなくても大丈夫です。

まずは、見た目の装飾に関わる4項目を使いこなしてみましょう!

見出し

見出しブロックとは?使い方と重要性

「見出しブロック」は、文章を構造的に整理し、読者にとって読みやすく・理解しやすいページを作るための土台となるブロックです。

見出しを使うことで、ページ全体が「章」「項目」「補足」といった階層構造になります。

これは読者だけでなく、検索エンジン(Googleなど)にも情報を正しく伝えるために欠かせません。

例えば、以下のようなイメージです:

H2:大見出し(章のタイトル)

└ H3:中見出し(項目)

└ H4:小見出し(補足)

見出しを適切に使うことで、記事の構成が明確になり、SEO(検索エンジン対策)にも有利になります。

SWELLでは、見出しごとにデザインを変えることもできるので、ページの見た目もグッと引き締まりますよ!

見出しの使い方は「なんとなく」になりがちですが、本文よりも優先して構造を決めるくらい大事です!

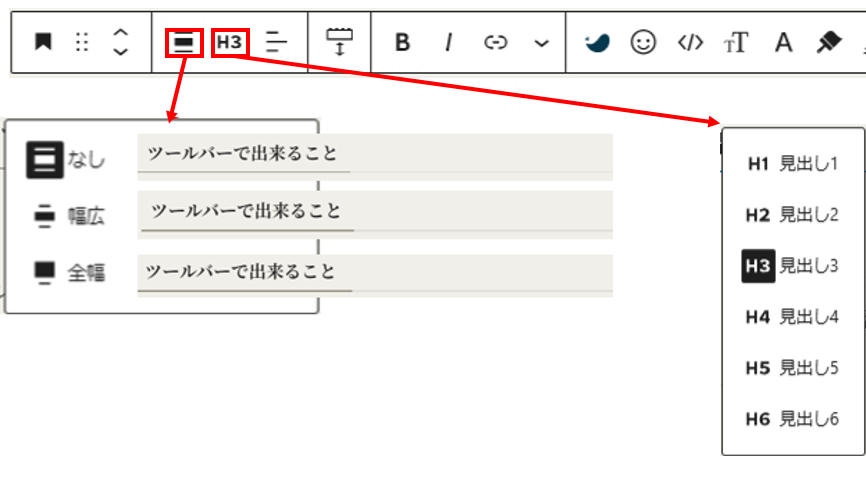

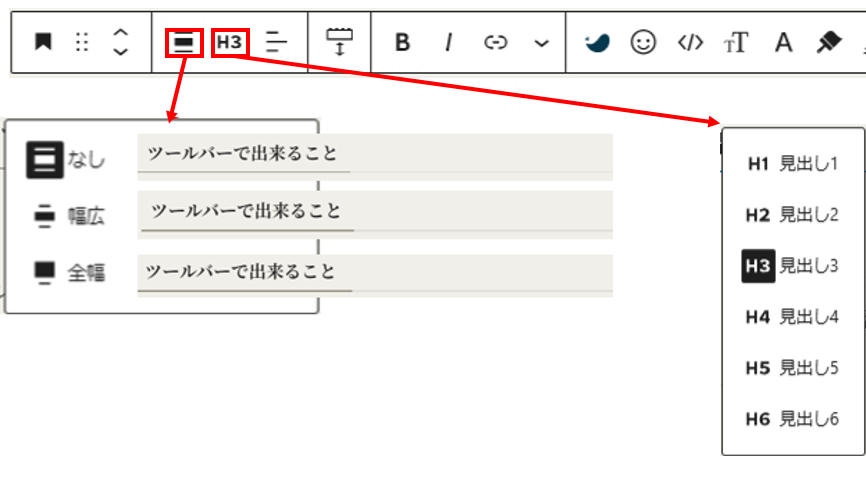

ツールバーで出来ること

見出しブロックを選択すると、上部に表示されるツールバーから「見出しの階層(H2〜H6)」を切り替えることができます。

以下の画像のように、H3になっている部分をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示され、H1〜H6の中から好きなレベルを選択できます。

「H2」は章の見出し、「H3」はその中の項目、「H4」はさらに細かい補足というように、階層を意識して使い分けるのがポイントです。

このツールバーでは、見出しの階層以外に配置(なし・幅広・全幅)、テキストの配置(左寄せ・中央・右寄せ)などの設定もできますが、

それ以外のデザインや細かい調整は、右側のパネルまたはSWELLの設定で行うことになります。

ちなみに「H1」は基本的に記事タイトルで使われているので、本文中ではH2から使い始めるのがルールです!

右側パネルで出来ること

見出しブロックの設定は、ほとんどツールバーで完結します。

そのため、右側パネルを開く機会はあまり多くありません。

とはいえ、一応こんな設定項目があります👇

- 見出しレベル:H2〜H6の切り替え(ツールバーと同じ)

- HTMLアンカー:ページ内リンクの目印を設定できる(中級者向け)

- 追加CSSクラス:独自のスタイルを適用したいときに使う(上級者向け)

特別なデザインや動きを付けたいとき以外は、特にいじらなくても大丈夫です。

初心者のうちは「右パネルは見なくてもOK!」くらいに思っていて大丈夫です。

見出しデザインカスタマイズ方法

デフォルトの見出しデザイン、なんかちょっとしっくりこない…

そんなふうに感じた方もご安心を。SWELLでは、見出しのデザインをあとから簡単にカスタマイズすることができます。

色・スタイル・線の有無など、見た目の印象を大きく変えられるので、サイト全体の雰囲気に合わせて調整してみましょう。

「ちょっと太すぎる」「目立たなさすぎる」など、見出しの悩みはこの設定で解決できます!

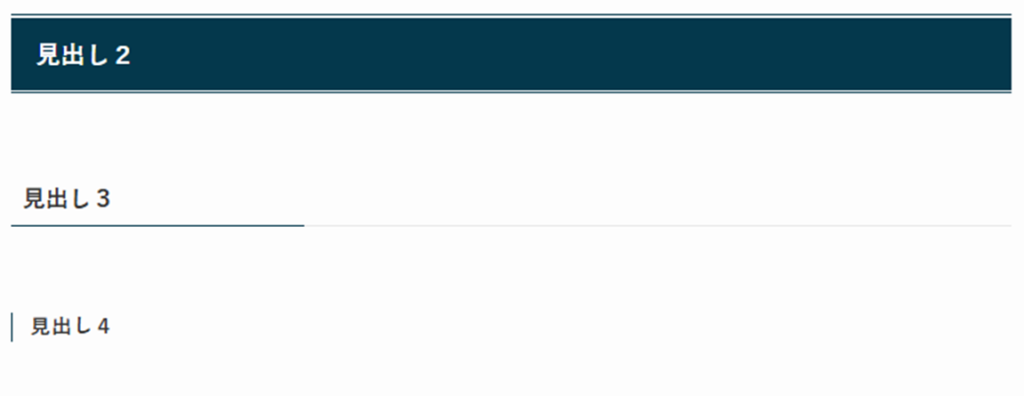

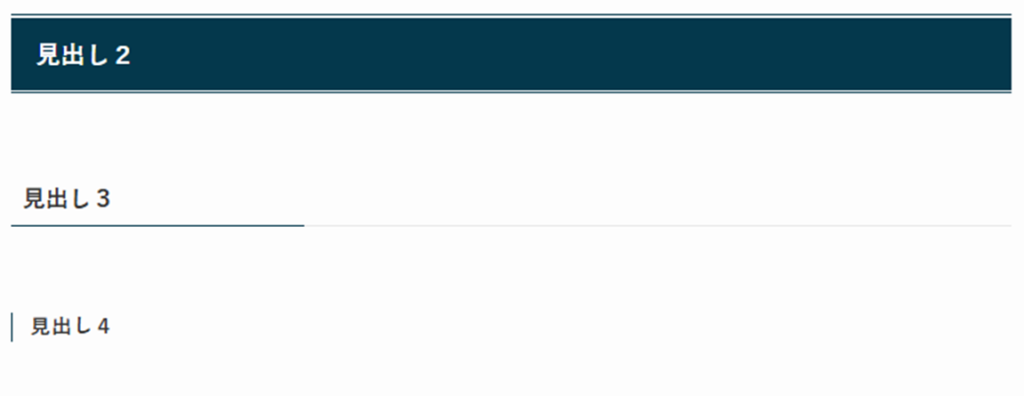

見出しデフォルト

初期設定はこのようになっています。色や見た目を設定で変えることが出来ます。

カスタマイズ画面の開き方

1.管理画面→外観→カスタマイズ

2.「投稿・固定ページ」→「コンテンツのデザイン」→「■見出しのデザイン設定」

見出しのキーカラーの設定

「■見出しのデザイン設定」→「見出しのキーカラー」で色を選択します。今回は赤を選びました。

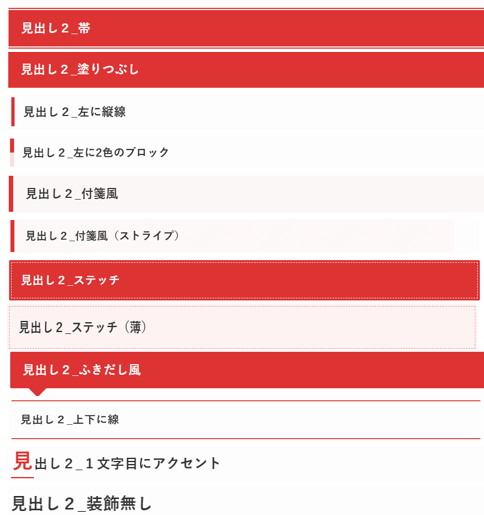

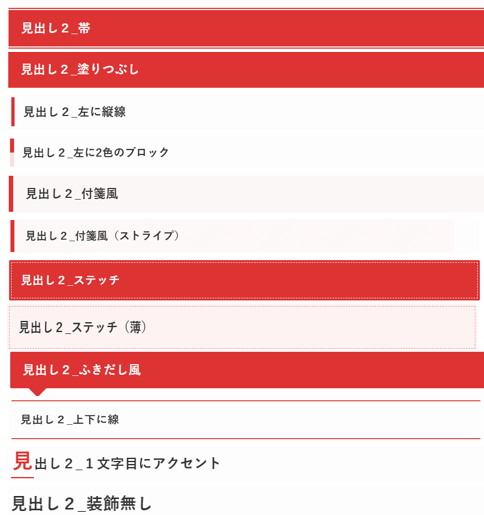

見出し2のデザイン一覧

見出し2のデザインは全部で12種類あります。見出し3,見出し4まで設定できるので、バランスを考えて選びましょう。

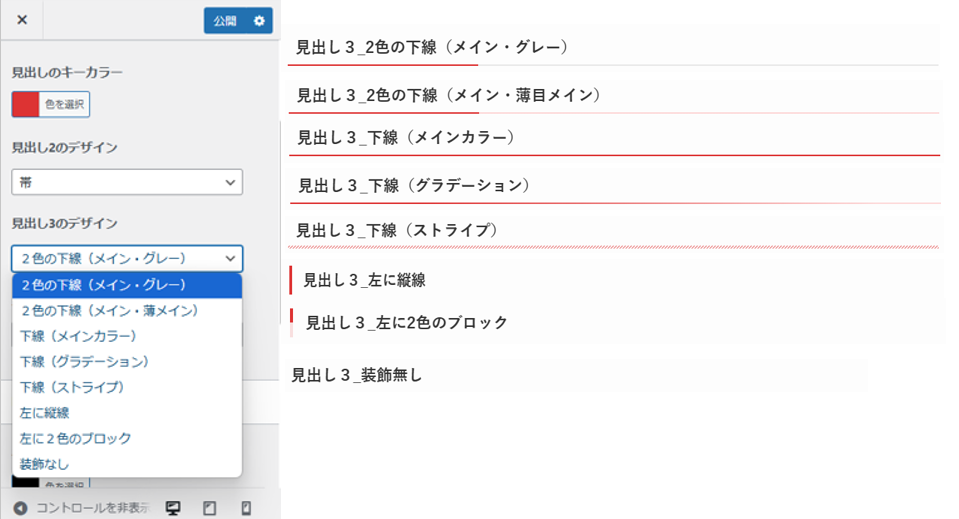

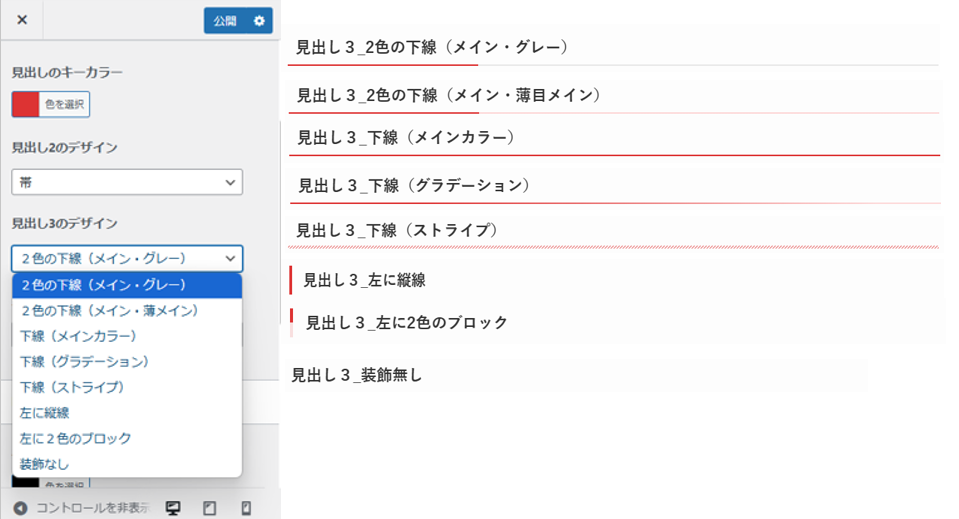

見出し3のデザイン一覧

見出し3は、記事内の中見出しとして使用されることが多く、文章構成のメリハリを付ける重要な要素です。読者の目線をスムーズに誘導するためにも、記事の内容やトーンに合ったデザインを選びましょう。

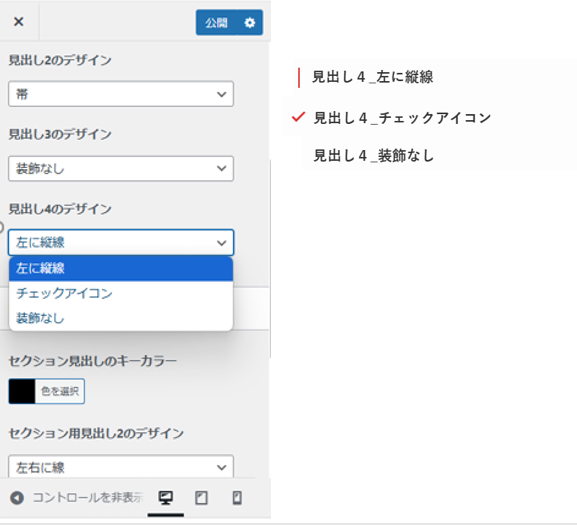

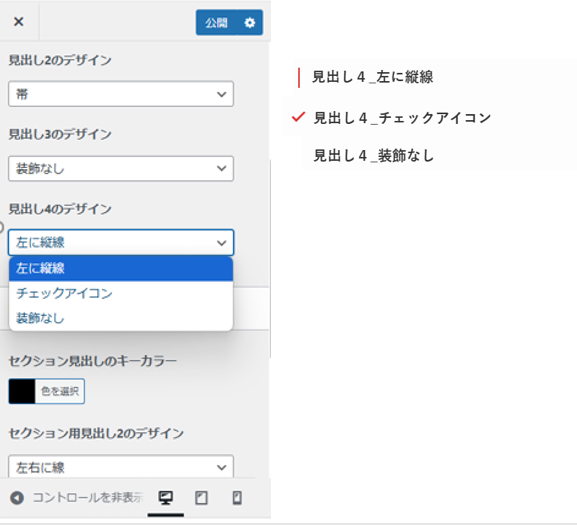

見出し4のデザイン一覧

見出し4は、見出し3の下の階層として使われることが多く、文章構造の整理に便利です。

SWELLでは、シンプルで主張控えめな装飾が中心で、本文との一体感を保ちつつ読みやすさを向上させる設計になっています。

📌おすすめの使い分け例:

左に縦線:補足情報のタイトルやFAQ項目名など

チェックアイコン:やることリスト・ポイント整理など

装飾なし:複数の段落を整理するためのラベル的に使う

見出しと目次の関係

見出しブロックは、目次ブロックと連動しています。

ページ内に目次を表示するには、まず見出しを正しく設定しておく必要があります。

SWELLでは、目次ブロックを設置すると、自動的にH2~H3の見出しが抽出されて一覧表示されます。

そのため、見出しのレベル(H2〜H3)を正しく使い分けておくことが、読みやすいページ構成と目次の完成度を左右します。

逆に言えば、見出しを使わないと目次には表示されません!「重要な項目」は、段落ではなく見出しブロックで書くようにしましょう。見出し4以降は目次に反映されません。ご注意ください。

目次は記事の内容をざっと把握するために非常に重要なパーツ。

読者が記事の全体像を把握しやすくなり、SEOにも良い影響を与えます。

見出しデザインは「全体」に反映される

見出しのデザインは、「このページだけ」の設定ではなく、サイト全体に適用されるのが基本です。

つまり、カスタマイザーで見出しデザインを変更すると、すべての記事や固定ページに反映されます。

え、じゃあデザイン変えると、今まで作った記事も変わっちゃうの?

そのとおり!見出しデザインは「テーマ全体のスタイル」として扱われているので、変更する際は全体のバランスを考えて決めましょう。

もし特定の記事だけデザインを変えたい場合は、「追加CSSクラス」などの上級者向け機能が必要になります。

基本は「全体に統一感を持たせる」つもりで設定していくのがベストです。

特に、H2(大見出し)はサイト全体の印象に大きく影響するので、色や装飾の選定は慎重に行いましょう。

リスト

「リスト」ブロックは、箇条書きや番号付きの一覧を簡単に作れるブロックです。

文章だけでは伝わりにくい情報も、リストにすることで見た目が整理され、読みやすさがグッとアップします。

特に、ポイントを整理して伝えたいときや、手順や優先順位がある内容では、リストブロックが大活躍!

このセクションでは、リストブロックの種類・使い方・見た目の調整方法などを解説していきます。

箇条書きと番号付きの使い分け

「リスト」ブロックは、箇条書き(●)と番号付きリスト(①)の2種類を作れる便利なブロックです。

どちらも文章の構造を整理したり、ポイントをわかりやすく伝えるのに役立ちます。

WordPressでは、リストブロックを挿入したあとに、ツールバーで「箇条書き/番号付き」を自由に切り替えることができます。

✔ 箇条書き(ulタグ)

👉 順番に関係なく、並列の情報を伝えるときに使う。✔ 番号付き(olタグ)

👉 手順や優先順位など、順番が大事な情報に使う。

たとえば、次のような場面で使い分けると、読者にも構造が伝わりやすくなります👇

【箇条書きが向いている例】

- サイトの特徴を3つ紹介する

- 使える支払い方法を列挙する

- 商品のおすすめポイント

【番号付きが向いている例】

- お問い合わせフォームを開く

- 必要項目を入力する

- 「送信」ボタンを押す

リストをうまく使うことで、情報にリズムが生まれ、視線の流れもスムーズになります。

「全部同じ段落で書く」よりも、リストにまとめるだけでグッと読みやすくなりますよ!

ツールバーでできること

基本操作

リストブロックを使うときに一番混乱しやすいのが「ツールバーの表示がブロックの選択箇所によって変わる」という点です。

「●を①に変えたいだけなのに、ボタンが出てこない…」

「インデントがどこにあるのか分からない」

…こんな経験、ありませんか?

ここでは、リストブロックの操作に必要なツールバーがいつ・どこに表示されるのかを、3つのパターンに分けて説明します。

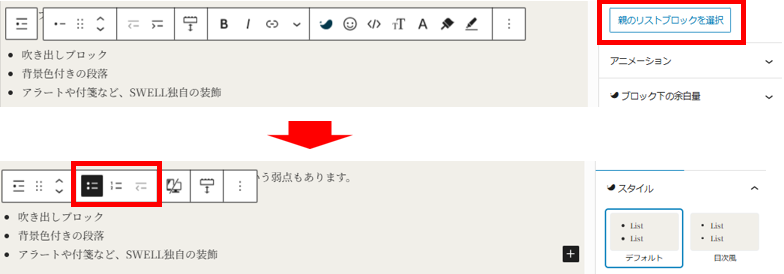

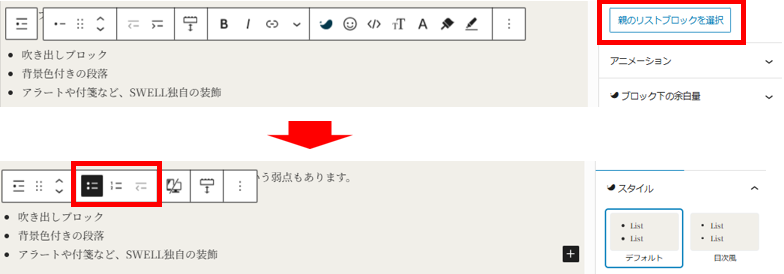

① リストブロックを選択した直後のツールバー

リストブロック全体を選択すると、以下のようなツールバーが表示されます。

この状態では、リスト構造そのものの編集が可能です。

② リスト項目内のテキストを編集中のツールバー

カーソルをリスト内の文字列に置き、文字を入力しているときのツールバーは少し変わります。

この場合は、

- 太字やリンクなどの文字装飾ツール

- テキスト色、斜体、取り消し線などの簡単な編集

が表示される一方で、リストの種類を切り替える「●⇔①」やインデントの操作ができなくなります。

③ リスト項目(li)1つだけが選択されているとき

なんで、「●⇔①」の切り替えが出てこないの?

リスト項目は、1ずつ個別のブロックに分かれているんです。そのため、親ブロックを選択する必要があります。

④解決方法:親ブロックを選択し直そう

「番号付きリストに変えたいのにできない…」というときは、

右側パネルに表示されている「親のリストブロックを選択」ボタンをクリックしてみましょう。

これで、リストブロック全体が再び選択され、必要なツールバーが表示されるようになります。

インデントで階層化(入れ子)

リストブロックでは、階層構造(入れ子リスト)も簡単に作れます。

先ほど紹介したツールバーの「→」ボタンを使えば、リスト項目を1段階深くすることができます。

- よくある質問

- 支払い方法について

- キャンセルについて

- 注意事項

このように、情報を整理して見せたいときに便利です。

「←」ボタンを使えば、元の階層に戻すこともできます。

また、SWELLテーマでは、階層化されたリストも自動でデザインが整うため、視認性も保たれます。

装飾できない?グループ化で解決!

リストブロックは便利ですが、装飾に制限があるという弱点もあります。

- 吹き出しブロック

- 背景色付きの段落

- アラートや付箋など、SWELL独自の装飾

こういった「段落ブロック限定のデザイン」が、リストブロック内では使えません。

✅ 解決策:段落+装飾をグループ化して見せ方を工夫する

デザインの自由度が必要な場面では、リストではなく「段落+装飾」をグループブロックでまとめて使うのがおすすめです。

- ステップ形式の説明

- アイコン付きの注意喚起

- ボックス内の箇条書き風文章

これらは、リストブロックにこだわらなくても、見た目をリスト風に整えることで十分に伝わります。

※グループブロックの活用方法は、別記事や「SWELL活用3-4|デザイン編」で詳しく紹介予定です。

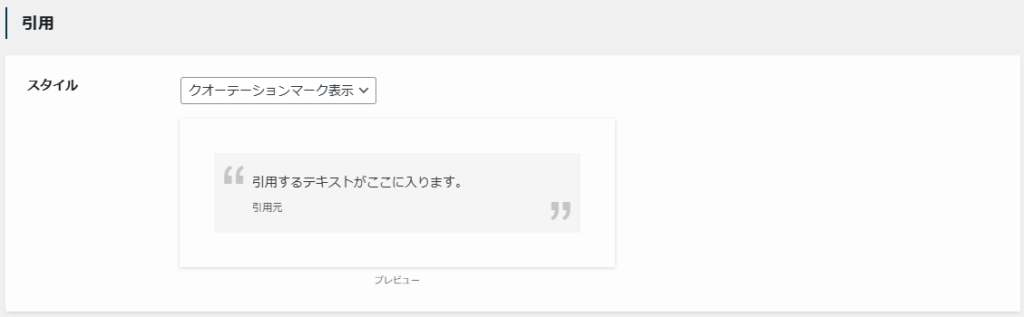

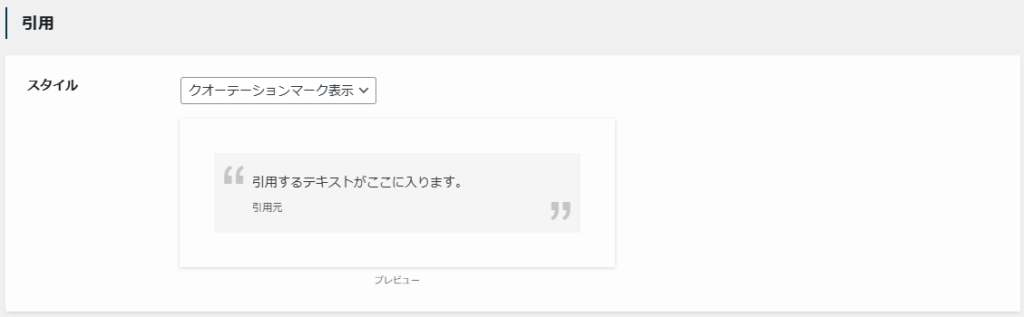

引用

「引用」ブロックは、他人の文章や発言などを取り入れるときに使うブロックです。

文章とは違うスタイルになるため、読者に「これは引用だ」とわかりやすく示すことができます。

ただし、SWELLでは引用ブロックを使っただけでは、著作権的なルールを満たさない場合があるので注意が必要です。

これがSWELLの「引用」ブロックの初期スタイルです。

引用に必要な5つのルール

日本の著作権法では、引用には次のような条件があります。

- ① 主従関係がある:自分の文章がメイン、引用がサブであること

- ② 明確に区別されている:“ ”で囲む、引用ブロックを使うなど

- ③ 出典を明記する:書籍名・著者名・URLなどを必ず記載

- ④ 改変しない:引用文は一字一句そのまま

- ⑤ 必要最小限の引用:本当に必要な部分だけにとどめる

つまり、「引用ブロックに入れたからOK」ではなく、自分で“ ”と出典を付ける必要があるということです。

正しい引用の例

“ホームページは第一印象で9割が決まる。”

―『Webマーケティングの真実』(著:〇〇、△△出版)

このように、引用文は“ ”で囲み、出典を明記するのが基本です。

SWELLの引用ブロックは見た目が整うので、併用するとより分かりやすくなります。

SWELLでの注意点

他のテーマでは、引用ブロックに“ ”や出典が自動で追加されることがあります。

しかしSWELLでは、“ ”や出典の入力は完全に手動です。

ブロックの挿入だけで安心せず、必ず自分で整えるようにしましょう。

とはいえ、見た目がシンプルで洗練されているため、正しい使い方をすれば読者にも好印象なブロックになります。

“ ”を付けて、出典を明記。

この2点を守れば、安心して引用ブロックを活用できます!

追記

SWELL設定→エディター設定

ここで、引用ブロックの種類が選べます。クオーテーションマーク表示を選択すれば、あとは引用元の情報を記載し、引用のルールを守ることが出来ます。

コード

「コード」ブロックは、HTMLやCSSなどのプログラムコードや記述例を“そのままの形”で表示したいときに使うブロックです。

WordPressのカスタマイズ記事や、Web制作系の解説記事を書くときには欠かせないブロックですが、普段のブログや店舗サイトでは、あまり使う機会はないかもしれません。

コードブロックの見た目

コードブロックを使うと、下のように等幅フォント(モノスペース)+装飾なしで表示されます。

<div class="box"> こんにちは! </div>このように、タグや記号を実行せず“そのまま表示”してくれるのが最大の特徴です。

HTMLタグなどを読者に見せたいとき、段落で書くと実行されてしまいますが、コードブロックなら安心です!

段落ブロックとのちがい

一見ただのテキストに見えますが、「段落」と「コード」には以下のような違いがあります👇

| 機能 | 段落ブロック | コードブロック |

|---|---|---|

| フォント | 通常(読みやすい書体) | 等幅(モノスペース) |

| 装飾 | 太字・色・リンクなどOK | 不可(装飾なし) |

| HTMLタグ | 実行される | 表示される |

| 改行 | 自動(スマホ対応) | 手動(そのまま) |

このように、コードブロックは「そのままのテキストを正確に表示するためのブロック」です。

こんなときに使います

- HTML・CSS・PHPなどのコード解説

- ブログカスタマイズの手順紹介

- functions.phpなどの記述例

たとえば、WordPressのカスタマイズ記事で「このコードをコピペしてください」といった使い方がされます。

add_theme_support( 'editor-styles' );注意点:装飾はできません

コードブロックでは、太字や色、吹き出し、リンクなどの装飾が使えません。

また、SWELLのデザイン装飾(注釈・ステップなど)も適用されません。

「読みやすく整えたいとき」は、段落ブロック+インラインコード( <code> )の方が便利な場面もあります。

記事を読んでくれる人のリテラシーや目的に応じて、「コードブロック」「段落+装飾」を使い分けましょう。

使う人は限られるが便利

「コード」ブロックは、HTML・CSSなどをそのまま見せたいときにとても便利なブロックです。

普段のブログ記事や店舗サイトではあまり使う機会がないかもしれませんが、カスタマイズ系の記事を書く方には必須のツールといえるでしょう。

使う人は限られる。でもHTMLとか紹介したい人にはよさそう!

詳細(アコーディオン)

「詳細」ブロックは、クリックで開閉できるアコーディオン形式のブロックです。

情報を“折りたたんでおける”ので、記事が長くなりがちなときに重宝します。

▼ たとえばこんな使い方

鬼滅の刃の一番感動するシーンと言えば…

煉獄さん「己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと 心を燃やせ。 歯を食いしばって前を向け」

しびれました。映画館でも大人の男性の方が声をかみ殺して泣いているのを見かけました。

心に響きます。

このように、「要点だけ先に見せて、読者に選ばせて情報を開示する」という形がとれます。

どんなときに使う?

- 本文をすっきり見せたいとき

- 補足情報・注釈・用語解説を入れたいとき

- Q&AやFAQを作るとき

- ネタバレや答えを隠したいとき

読者の視線を分散させずに、興味を引きつつ情報提供ができるので、スマホでの読みやすさもアップします。

見た目と操作感(SWELLの場合)

SWELLの詳細ブロックは、WordPress標準の`<details><summary>`タグを使ったシンプルな構造です。

SWELLの「詳細」ブロックは、

「ここを押すと中身が出てくる」という仕組みを

WordPressが最初から用意している機能だけで作っているため、動作が安定していて、軽くてシンプルだよ。という意味です。

▼ 開くと、こんなふうに表示されます

ここが折りたたまれて隠れている部分。

開閉アニメーションは最小限で、クリックすると▼マークの向きが変わるのが目印になります。

使いすぎ注意!3つのポイント

- 折りたたみが多すぎると読みにくくなる

- 開いてもらえないと情報が伝わらない

- 重要情報は折りたたまない方がベター

読者が“わざわざクリックしてまで知りたい情報”だけに使うのが◎

読者に選ばせるスマート設計

「詳細」ブロックは、文章をコンパクトに整理でき、読者にとっても“選んで読む”という能動的な行動を促せます。

情報が多い記事・FAQ・読み飛ばされがちな補足…そんな場面でうまく活用しましょう!

記事にメリハリを出したいときにもぴったりですね!

整形済みテキスト

「整形済みテキスト」ブロックは、ちょっと地味な存在。

でも実は、「見た目通りに整えて表示したいとき」に使えるブロックなんです。

段落ブロックでも、改行や空白がそのまま表示されることがあります。ただし、テーマやCSSの設定によって見た目が変わることがあるため、“絶対に文字の位置を揃えたい”場合は『整形済みテキスト』ブロックを使うのがおすすめです。

▼ 使い道の例

たとえば、こんな情報を「文字の位置を揃えて」表示したいとき:

ご依頼内容:書類作成代行

お名前 :行政書士しまだ法務事務所

ご連絡先 :0120-○○○-×××

このように、文字幅が均等(等幅フォント)で、見た目が整いやすいのが特徴です。

コードブロックとの違い

「コード」ブロックと似ていますが、構文ハイライトなどはありません。

プログラム向けではなく、“見た目整理”が主目的です。

装飾もできないので、リンクや太字は使えません。あくまで“整った見た目で並べたい”用途に限定されます。

いつ使う?

- 住所や連絡先などを、見た目を揃えて表示したいとき

- 改行をそのまま表示したいとき

- 軽いレイアウト用として

使う頻度は低いですが、「ちょっと整えて見せたい」場面では便利です。

たしかに、「整ってる表示」が必要なときに、あると助かりますね。

プルクオート

上段に大きく目を引く文章。下団に引用元などを入れられます。

印象的な一文を大きく目立たせるためのブロック

もともとは雑誌などで使われる「強調引用」のような表現で、読者の視線を引きつけるために使われます。

WordPressのブロックエディタでは、中央寄せで大きめの文字が自動で適用されるため、

引用だけでなくキャッチコピーや導入の一言などにも使いやすい構造です。

💡 「引用ブロック」よりも引用向き?

実は「引用ブロック」という名前がついているのに、初期設定では

・引用符(“ ”)が自動で出ない

・出典を書くフィールドがない

・ただの段落+左線の地味な見た目

…という具合で、あまり引用らしく見えないのが実情です。(※SWELL設定で”クオーテーションマーク”に変更できます)

その点、プルクオートなら

・目立つ

・中央寄せ(右寄せ・左寄せにもできる)

・場合によっては出典も書ける

と、「見た目で引用とわかる」安心感があります。

✨ 本来の使い方:目立たせる・飾る

もちろん、もともとの用途は「名言」や「印象的な一文」を強調するための装飾ブロックです。

似たことは見出しや段落でもできますが、

ブロックを選ぶだけで整ったデザインになるという点が便利です。

たとえば、

・SNSで共有されやすい一文をピックアップする

・印象的な言葉で記事の空気感をつくる

・長文の合間に余白として入れる

などの用途があります。

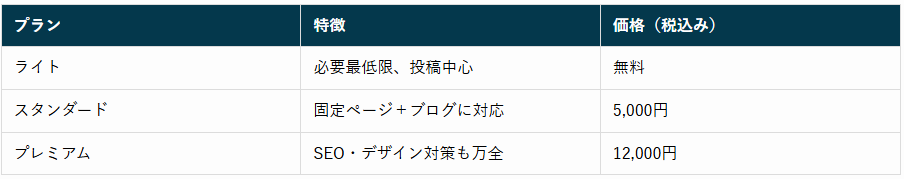

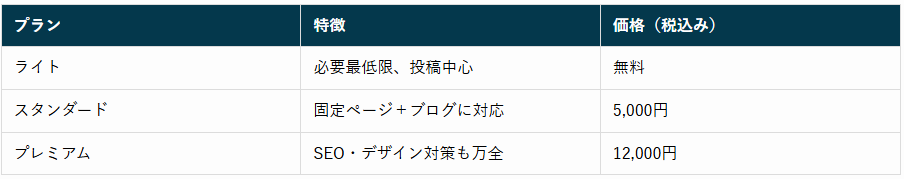

テーブル

テーブルブロックは、情報を行と列で整理して見せるためのブロックです。

比較表、料金表、仕様一覧、日程表などに使うと、視認性が大幅に向上します。

テーブルを作ってみよう

👆このテーブルを一緒に作ってみましょう。

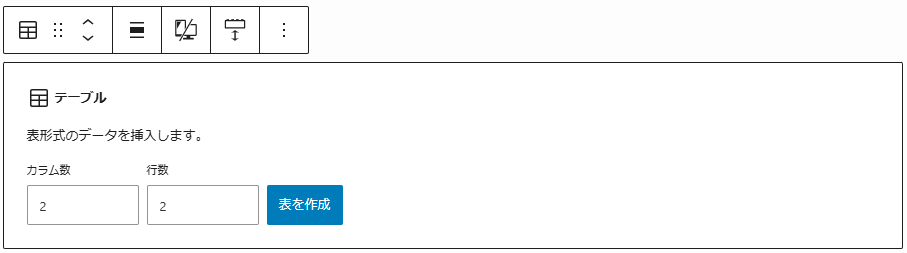

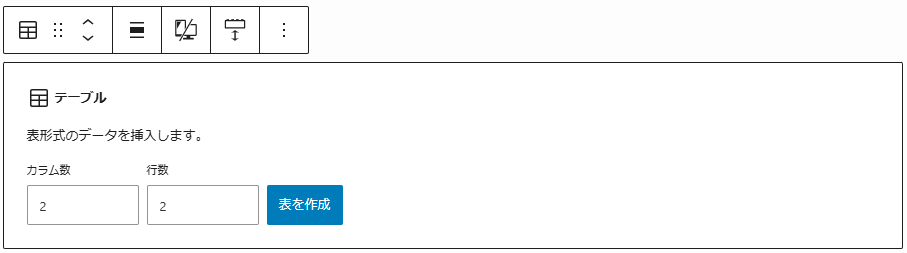

テーブルブロックの挿入

白いセル部分だけ挿入したいので

カラム数=3

行数=3

に変更して、「表を作成」を押してください。

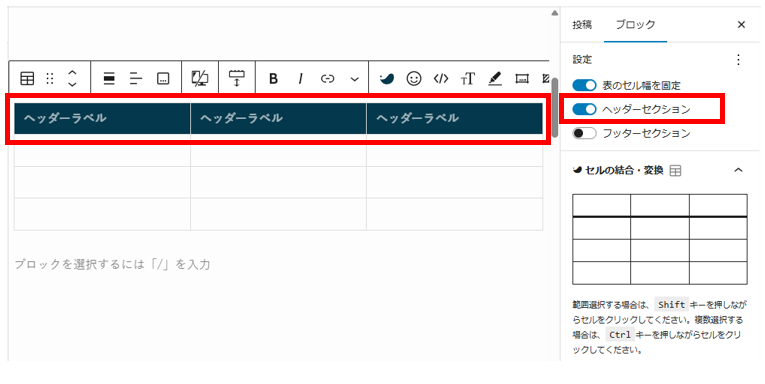

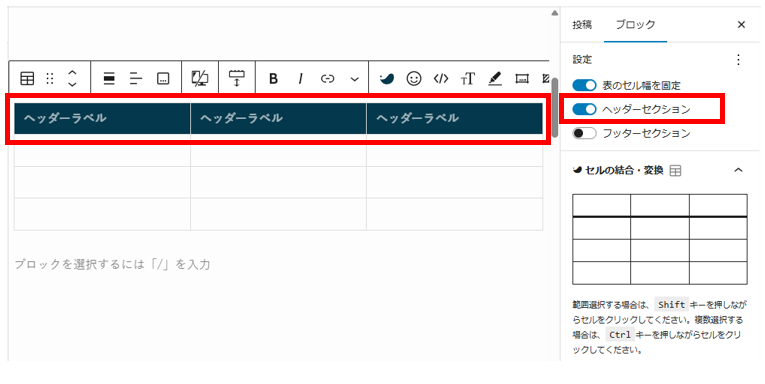

ヘッダセクションをonにする

次に、見本のテーブルの一番上の行は、右側パネルの「設定」→「ヘッダーセクション」をONにすると追加されます。

あとは、各セルに情報を入力すれば完成です。

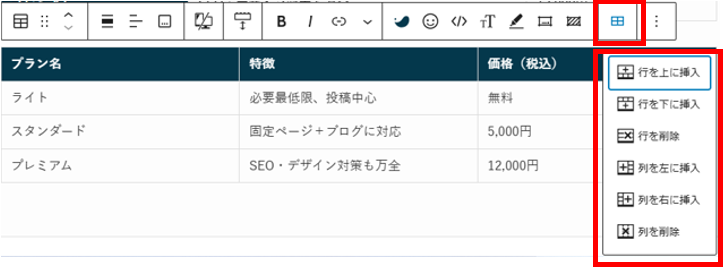

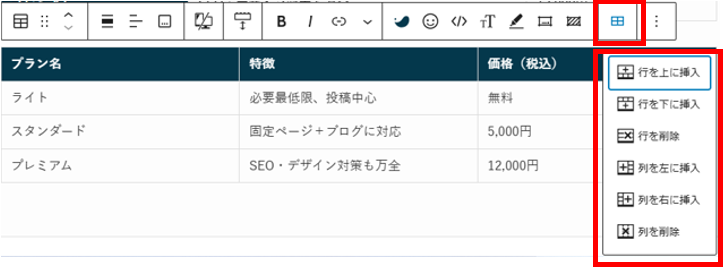

行や列の追加・削除のやり方

テーブル作った後に、やっぱりもう1行足したくなったら?

テーブルブロックを選択すると、ツールバーまたは右サイドバーから「行を追加」「列を追加」といった操作ができます。削除したい場合も同様に、該当セルを選択した状態で削除メニューを使えばOKです。

行や列を後から追加する場合、「表のどこに追加されるか」が少しわかりにくいことがありますが、基本的には現在選択中のセルを基準に追加されます。

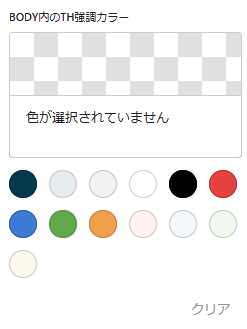

デザインを整えよう!背景色・文字揃えの設定

サイドバーの「スタイル」パネルから、背景色や文字揃えの設定が可能です。行ごと・列ごとではなく、基本的には「セル単位」または「全体」に対して適用されます。

背景色を設定すると、視認性は上がりますが、文字色が自動調整されない点に注意が必要です。特に濃い背景色(例:紺)を使う場合、テキストが黒のままだと読みづらくなるので、必要に応じてテキスト色も変更してください。

ヘッダーとフッターの使い方

テーブルブロックでは「ヘッダー行」「フッター行」の有無を設定できます。ONにすると、それぞれの行に自動的に背景色(SWELLでは紺など)と白文字が適用され、目立つようになります。

フッターは使用頻度が少ないですが、合計値をまとめたり、注釈を入れる際に便利です。

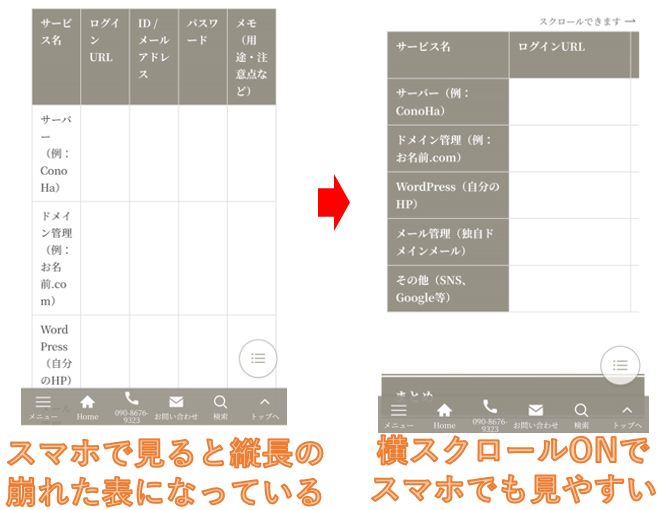

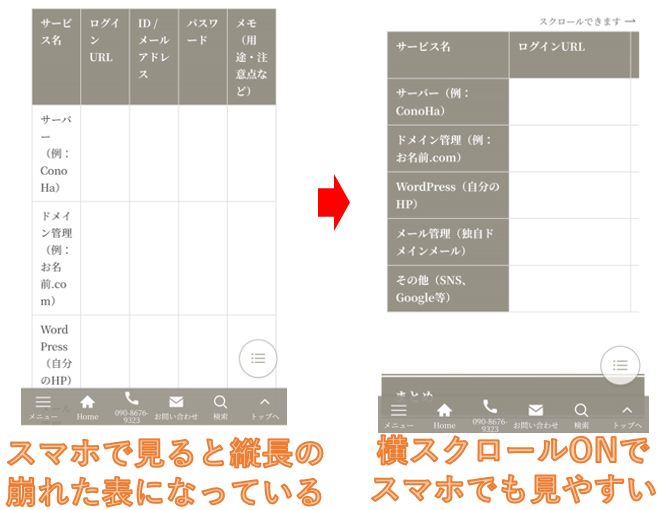

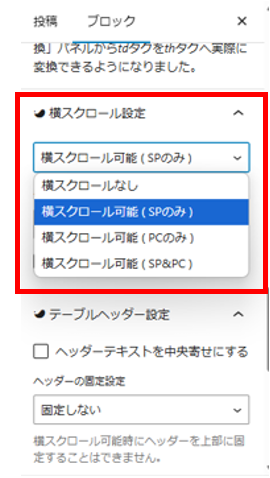

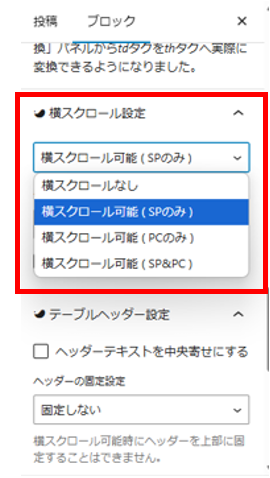

横スクロールで見やすく!スマホ対応のコツ

スマホ表示で表が縦に長く崩れてしまう場合、「横スクロールを有効にする」設定が有効です。SWELLでは、ブロック設定内にある「横スクロール設定」から「SPのみ」や「常に有効」に変更できます。

これにより、スマホでも左右にスクロールして表を見ることができ、視認性が保たれます。

1列目を固定する方法(Sticky設定)

表の左端の列を常に表示させたい場合は、「1列目を左端に固定する」チェックをONにすることで対応可能です。

ただし、すべての環境で期待通りに動作するとは限らないため、使用前にスマホ表示で動作確認することをおすすめします。

セルを強調表示するには?thタグへの変換

従来の「縦1列目を強調する」設定は廃止されましたが、代わりにセル単位でthタグへ変換する機能が提供されています。

対象のセルを選択し、「セルの結合・変換」メニューから「thタグに変換」を選ぶことで、見た目と意味を強調できます。

横1列目を強調するのは「ヘッダーセクション」

縦1行目も協調したい場合は「thに変換」

そして背景色を1列目と同じ色に設定するとできますよ。

表が崩れるときの対処法と注意点

文字数が多いセルがあると、テーブル全体のレイアウトが崩れてしまうことがあります。

この場合は、以下の対処法が有効です:

- 横スクロールを有効にする

- セル内で改行を入れる

- レイアウトが複雑な場合は、別の表現方法を検討する

特にスマホ表示では、改行やスクロールをうまく組み合わせて、可読性を保つ工夫が求められます。

詩

「詩」ブロックは、詩や歌詞などの行間を意識した文章を美しく表示するためのブロックです。

一般的な段落ブロックと違って、「改行」しても自動的に段落にならず、1つのまとまりとして保持されるのが特徴です。

特徴まとめ

- 1行ごとに詩的な表現をしたいときに向いている

- Enterキーで改行しても、新しい段落にはならず、連続した詩行になる

- スタイルは比較的シンプル(SWELLでは特に装飾が強く出るわけではない)

- テキストの中央寄せや行間の広さに詩らしい「余白」がある

使い道の例(超シンプル)

春はあけぼの

ようやく白くなりゆく山ぎわ

少しあかりて

紫だちたる雲の細くたなびきたる

↑このような「リズム感」「余白」を大事にしたい文に向いています。

段落との違いは、Enterで改行しても別ブロックにならないところ。

Shift+Enterの改行よりも空白が広いところですね。

実用面ではどうなの?

正直、通常のブログやホームページでは使用頻度はかなり低めです。

SWELLなどの実用系テーマでは、詩ブロックに特別なデザインは設定されておらず、「改行と行間の管理に強い段落ブロック」としての存在にとどまります。

注意点

- 行の途中で太字や色を変えるなどの装飾はできません(全体が1つのテキスト扱い)

- 詩以外の目的で使うと「変な見た目」になることもあるため注意

要するに、本当に詩や文学的な文章を書きたい人向け。

それ以外で無理に使う必要はありません。

クラシック

クラシックブロックとは?

旧エディター(Classic Editor)に近い操作感を再現するためのブロックです。

テキスト入力に慣れている方にとっては、もっとも自然に感じられる編集方法かもしれません。

ブロック”見出し”

ブロック”段落”

のように区切らなくて、全文書1ブロックで書けます。

執筆のスピードは格段に速いですが、せっかくのブロック装飾が使えないんです。

これからは「ブロックエディタ」へ

ただし、WordPressの公式方針として、今後はブロックエディタ(Gutenberg)に一本化されていく見込みです。

今からホームページを作る人は、ブロック操作に慣れておくことが最大の近道になるでしょう。

「困ったときの一時避難所」としてならアリ

「どうしても段落ブロックが扱いにくい…」と感じたときに、一時的にクラシックブロックで書くのはアリです。

ただし、装飾や構造を整理するタイミングで段落やリストなどに置き換えるのがおすすめです。

まとめ

SWELLのテキスト系ブロックは、文章の基本構造を作るだけでなく、情報をわかりやすく整理したり、強調したりするために欠かせない存在です。

「段落」「見出し」「リスト」などの基本に始まり、「引用」「コード」「詳細」などの応用ブロックまで使いこなせれば、伝えたい情報をより的確に、そして読みやすく表現できるようになります。

SWELLでは、これらのブロックを標準機能として備えつつ、見た目のカスタマイズやモバイル対応なども意識された設計がされているため、初心者でも安心して使えます。

「この場面ではどのブロックが適しているか?」を考えながら選ぶことで、読み手に優しいページ作りができるようになるでしょう。

テキスト編で覚えたブロックや装飾を使って①テキスト編|お店について(無装飾)を装飾してみよう!

ぜひ、やってみてください。テキスト編終了時でもこのくらいの記事が書けますよ!

🔽次に読むならこちら!

まだまだ続く基本ブロック。次はメディア編!